ROMA - Palazzo Dei Congressi

COMMITTENTE

EUR S.p.a.

ANNO

2001

PROGETTISTA STRUTTURALE

Prof. Ing.

Massimo Majowiecki

IMPORTO OPERA

€ 136.861.078,3

STATO DELL'ARTE

Progettazione esecutiva definitiva

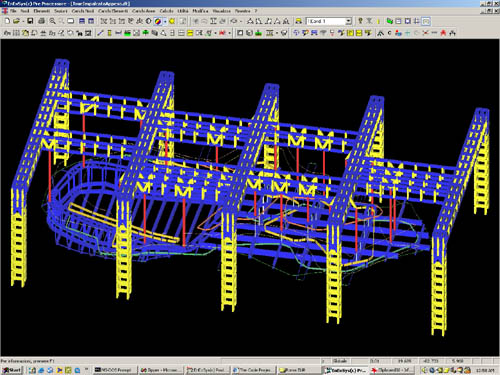

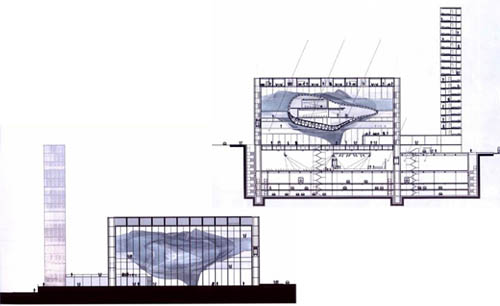

LA TECA

La Teca (ovvero l’edificio che contiene la parte fuori

terra del Centro Congressi) rappresenta per dimensioni e caratteristiche

un’opera di grande impegno progettuale. E` costituita

da grandi telai (macrostrutture) posti ad interassi di 33.00

m l’uno dall’altro, aventi una luce di campata di

66.00 m (come per l’impalcato Forum - Impianti) e 39 m

di altezza (47 m per il telaio posto sul filo B).

I telai, costituiti da travi e colonne con schema spaziale di

tipo Vierendeel, sono tra loro collegati, sugli assi longitudinali

esterni, da travi dello stesso tipo, mentre all’interno

forniscono appoggio alle travi secondarie e ai diversi ordini

di arcarecci, necessari per sostenere i campi vetrati o opachi

della copertura e il controsoffitto vetrato di intradosso.

Lungo le facciate longitudinali composte da due rivestimenti

in vetro posti sulle faccie esterne e sulle faccie interne del

corpo della teca, trovano collocazione le scale di sicurezza

e gli ascensori. Le strutture in acciaio di questa parte (scale

e sostegni delle vetrate) sono sospese alle Vierendeel longitudinali

di sommitá che collegano i telai.

L’azione di controvento in facciata è affidata

a travi Vierendeel piane disposte perpendicolarmente alla vetrata

e disposte con passo di 9.9 m, che trasferiscono i carichi orizzontali

in sommità ed alla base.

Medesima soluzione é adottata lungo le facciate frontali:

travi Vierendeel verticali, in questo caso appoggiate al solaio

inferiore, disposte con interasse 12.5 m, di altezza 1.5 m (distanza

tra corrente esterno e corrente interno) e controventate fuori

dal loro piano, appendono mediante tiranti in piatti gli arcarecci

di sostegno dei pannelli vetrati.

Le colonne principali della teca sono rigidamente connesse alle

strutture in c.a. poste al di sotto del vano impianti, a cui

è affidato il compito di trasferire le azioni orizzontali

al sistema di impalcati ed alle fondazioni. Tali colonne in

c.a. sono inoltre tra di loro collegate da setti e travi in

c.a. che potranno essere utilizzate in fase di montaggio per

lo spostamento dei grandi telai della teca dalla zona di montaggio

alla loro posizione finale.

Appare evidente come il piano di montaggio di questa grande

struttura (da elaborare nel progetto esecutivo) rivestirà

grande importanza nella definizione degli elementi che compongono

la struttura stessa.

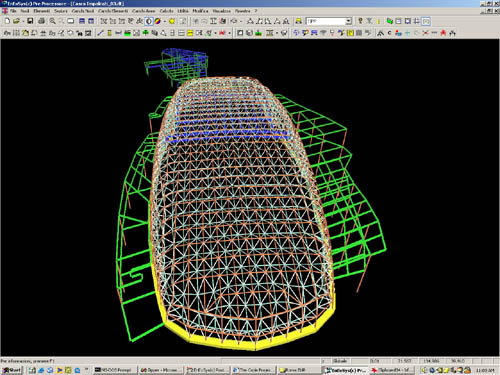

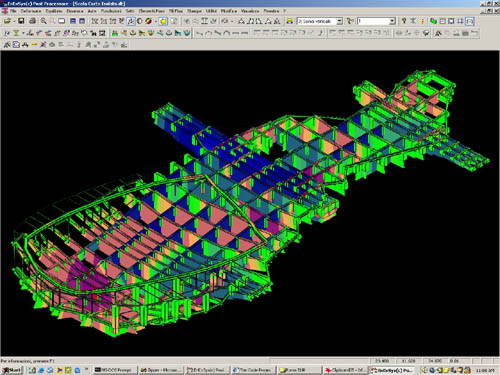

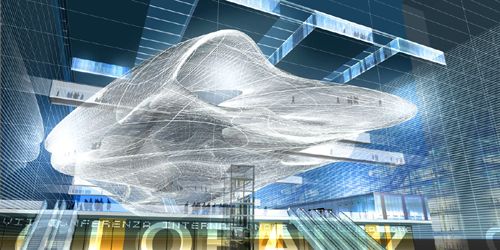

LA NUVOLA

La Nuvola, ovvero la struttura contenuta nella Teca, è

l’elemento di fulcro architettonico del progetto ed è

un’opera che non ha precedenti a livello mondiale per

tipologia, sagoma e dimensioni.

Il complesso nuvola e` formato essenzialmente dalle seguenti

sottostrutture:

- il calice

- il reticolo della nuvola

- l’auditorium

- i solai intermedi

La tipologia strutturale definitiva del calice, prescelta principalmente

in base a considerazioni di affidabilità esecutiva, è,

principalmente, quella di un reticolo di travi ortotrope con

alcuni settori funzionanti a piastra ortotropa mista, collaborante,

in acciaio-calcestruzzo, necessari per limitare lo stato deformativo

locale.

La soluzione proposta è tipica degli impalcati da ponte

realizzati con travi miste in acciaio e soletta di calcestruzzo

armato, resa collaborante mediante collegamento con pioli tipo

Nelson. A differenza dei ponti, dove le travi sono disposte

secondo lo sviluppo longitudinale, nel caso specifico si rende

necessario ottenere una orditura bidirezionale, ortotropa, in

conseguenza della geometria architettonica, del sistema di vincolamento

e della necessità di ottenere caratteristiche di rigidezza

indispensabili per la verifica degli stati limiti di deformazione

e del livello vibrazionale.

Il funzionamento strutturale della lastra ortotropa si esplica

principalmente in direzione longitudinale secondo la quale

viene ordito un cassone multicellulare formato da quattro travi

parallele ad anima piena, a configurazione variabile, con passo

costante.

Le travi trasversali, di sezione variabile, sono ordite normalmente

alle travi longitudinali; alcune di esse, vincolate a supporti

verticali discreti, hanno una importante funzione di sostegno

e di stabilizzazione laterale.

Tramite gli appoggi del calice, il sistema “nuvola”

viene progettato secondo criteri di isolamento sismico in funzione

della nuova normativa che ha condizionato fortemente la fase

di progettazione definitiva.

In fase esecutiva potranno essere adottate le seguenti tecnologie:

1. isolamento tramite appoggi con matrice elastomerica tipo Alga

HDRB o similari ad elevato smorzamento con mescola in gomma

(G = 0.8 N/mmq) e caratteristiche di risposta K = 4.31 kN/mm;

Ømax = 280 mm (HDN.A 1200);

2. isolamento tramite appoggi in acciaio e teflon con attuatori

viscoelastici ad alto smorzamento tipo AlgaSism PND ovvero High

Capacity Fluid Viscous Dampers TAYLOR DEVICES o similari.

L’isolamento sismico è una tecnica innovativa volta

a ridurre la vulnerabilità delle strutture, garantendone

l'integrità, attraverso la forte riduzione dei carichi

sismici anziché aumentarne la resistenza strutturale.

L'inserimento di speciali dispositivi (isolatori), normalmente

tra la base della struttura e le fondazioni, consente di traslare

la frequenza fondamentale del sistema isolato in un campo caratterizzato

da basso contenuto energetico. Gli isolatori sono caratterizzati

da un elevato valore di rigidezza orizzontale per piccoli spostamenti

(impediscono cioé movimenti sotto l'azione del vento

e di piccoli terremoti) e basso valore di rigidezza per alti

spostamenti (consentono ampie oscillazioni a basse accelerazioni

durante un terremoto violento). La rigidezza verticale è

invece sempre molto elevata, sia per sostenere l'edificio che

per evitarne il rollio durante il sisma.

Progetto architettonico: Arch. Massimiliano

Fuksas

Modelli strutturali